自然栽培全国普及会の栽培基準をご紹介します。

第一章「自然栽培を実施するうえでの理念・原理・原則」

第1条 自然栽培の定義

本自然栽培 栽培基準において「自然栽培」とは自然の力をいかんなく引きだす永続的かつ体系的な農業方式の呼称です。肥料・農薬には頼らず植物と土の本来持つ力を引き出す農業です。

第2条 自然栽培の原理、理念

自然栽培の理念は、「自然尊重」「自然規範」「自然順応」の3つの言葉に集約されます。この理念を農業、そして経済活動のなかにも応用します。

第2条1項 自然尊重

自然栽培では、自然界の摂理、法則を尊重します。自然界の生命を育むしくみ、土が本来持っている植物を育む力を重視、尊重します。化学・有機を問わず栄養分供給目的の肥料、農薬に頼らず、植物の持つ生命力を引き出すことを重視します。

第2条2項 自然規範

自然栽培では、自然を先生とします。自然栽培を実践する上で人の指導者は存在しません。なにか問題に出会ったとき、人に聞くことに頼るだけではなく、身近な自然を手本として自ら問題解決の糸口を見出すことを大切にします。

第2条3項 自然順応

自然栽培では、自然の持っているリズムに順応します。何事も少しずつ、ただし確実に変化していくことを基本にします。

第3条:普及の目的

以下を目標に、普及活動に取り組みます。

(1)自然環境を保全し、永続発展可能な食と農業のスタイルを確立します。

(2)自然と調和した栽培から生まれる農産物と、そうした農産物を原料として調理された食材、自然由来の食を提供する一端を担い、健全な食生活の増進に寄与します。

(3)関わる人の健全な心身を培うことを目的とし、心身の健康と精神的成長を目的とします。

(4)生産・流通・消費に関わるすべての人・場所に笑顔と自然の恵みがあふれるよう取り組みます。

(5)病気や貧困や争いが、自然栽培の普及を通じて少しでも減ずることを目指します。

第4条 自然栽培の実施

自然栽培の基本的な考え方は、土・植物の持つ本来の力を発揮させることにあります。自然栽培を実施するうえで、「土づくり」「種づくり」「人づくり」の三つを軸とします。

第4条1項 土づくり

土の持つ力を発輝させるためには、本来土にはなかった肥料や農薬などを入れないことが基本となります。加えて、過去に施した肥料や農薬などを積極的に抜き出すことに努めます。

土に宿る自然界のしくみ・自然力を土嬢において阻害する要素を、私たちは肥毒と呼んでいます。

土づくりの目的は、肥毒を取り除き、植物を中心にした生命活動により、腐植を豊かにして土壌の団粒化を促進することです。自然栽培における理想の土壌の状態である「あたたかく、やわらかく、水もち・水はけのよい土」を目指します。

水田・畑・果樹園では環境が異なります。自然規範に則り、水田は水田、畑は畑、果樹園は果樹園としてすみ分けて、土壊特性を把握して耕作に取り組みます。

第4条2項 種づくり

土と同様、植物のもつ生育力を最大限発揮させるためには、種子に残った余分なものを取り除くことに努めます。また、自分の田畑にあった種子を確保するためにも自家採種に取り組みます。

第4条3項 人づくり

土づくり、種づくりを実施するのは人です。常に第2条の理念に立ち返り、土づくり・種づくりに取り組むようにします。

第5条 自然栽培への転換

自然栽培を開始するとき、原則として、農地の一部を転換し順次その面積を拡大していく方法をとります。自然栽培の原理から考えて、物事は小さく始まり、少しずつ広まっていくのが理想的です。拡大は計画的に行い、経営的に継続可能な設計を行うようにします。

第6条 適地適作・適期適作

栽培する作物を選定する際、適地適作・適期適作に努めます。土の状況に応じて、できる野菜はおのずと決まってくるため、土の事情に合わせて野菜を選定します。また、作物の旬を大切にし、経営上、無理のない範囲でその時期に最適な野菜を育てるように努めます。

第二章「自然栽培基準」

第二章「自然栽培基準」

第1条 自然栽培を実施するほ場

自然栽培を実施するほ場は固定するものとし、一度決めたら、永続的に自然栽培を実施するものとします。

第2条 土づくり(推奨)

以下の方法により、自然栽培に適した環境を整えていくことを推奨します。

第2条1項:現状の把握

1. 気候風土・環境・歴史の把握

(ア)気温、湿度、地温、霜の時期、台風や雨量

(イ)水脈、地下水位の位置、近くに川や池があるか

(ウ)開墾以前、どのような地質だったか

2. 土壌の把握

(ア)開墾の歴史( 開墾の歴史の古い土地ほど、自然栽培にも適している場合が多いです。新しい土地ほど、自然栽培で生産できる作物が限られる場合があります)

(イ)土壌の性質

①土質 ②硬度・地温 ③ 肥毒( 肥毒は、トラクターのロータリーの爪が入る深さの少し下、真士と作士の境、耕盤の上にあることが多いです。肥毒が層となっていない場合は、作土層全体にあることも想定します)

(ウ) 栽培作物の履歴

①どのような作物を栽培してきたか ②どのような作物にあった土地だったか

(エ)農薬や肥料使用履歴

①どのような肥料・農薬をどのように使用してきたか

第2条2項 肥毒の除去

1. 肥毒を除去する方法

第2条一項で把握した土壌に対し、その環境・ほ場・経営状況に合わせて下記の方法で肥毒を取り除きます。

(ア)天候(雨・風・太陽・雪)

水で流す、熱で気化させる、風で飛ばす、寒暖差で取り除く等

(イ)機械による耕起(主に畑作)

土を観察し肥毒があると想定した範囲に届く機械(サブソイラ・プラソイラ・深耕ロータリー・プラウなど)を使用して、固まった肥毒を一度こわし植物が吸収しやすい状態にします。この時、土壌の質と肥毒の状況によって使う機械や深さ、破壊の程度を決めます。砂地や石が多い土地であれば、もともと流亡が微しく、必要以上に破壊することはありません。また大量に施肥されてきた場所や粘土質の土壌では、一度、大きく土層を壊すことで水はけをよくして、肥毒の除去に努めることも必要です。ただし、一度破壊した土壌は、改めて作土を形成するのに時間がかかります。水はけは良くなりますが、水もちを極端に失うと、作物が当面育たなくなることもあります。経営を鑑みて慎重に行うようにします。

(ウ)植物の根

イネ科の麦や大麦、エンバク等を用いて、肥毒を吸い上げます。第2条2項(イ)の機械を入れた後は、かならずイネ科の作付けをして土の団粒化を促進します。経営的に条件が許すならば、3〜5年、イネ科による土づくりを継続すると土づくりが格段に進みます。最低でも、1年栽培してから換金作物に移行することを推奨しています。

(エ)虫・病気・草

経営として営農を考えたとき、草や虫・病気は弊害となります。しかし、虫や病気の原因を私たちは肥毒と捉えています。肥毒を虫や病気の症状で浄化していること、草の根で吸い上げていること、これらを実践農家の経験から把握しています。よってやむを得ず、虫・房気・草に作物が負けたとしても、自然栽培を実現する作業が一歩進んだと理解します。一方で、営農としては、第2条2項1を参考に土づくりをさらにすすめることで安定した生産ができるよう準備します。

(オ) 明渠・暗渠

第2条3項 土の団粒化の促進

土を「あたたかく、やわらかく、水もち・水はけの良い」理想の状態に近づけるため、植物の根の力を積極的に活用します。

1. 畑においては、エンバク・麦・大麦などイネ科作物を作付し、土の団粒化を促進する。

2. 果樹においては、ほ場に草を生やして土壌の団粒化を促進する。

3. 水田においては、水稲を継続して栽培することで土壌を肥よくにする。

第2条4項 堆肥の活用

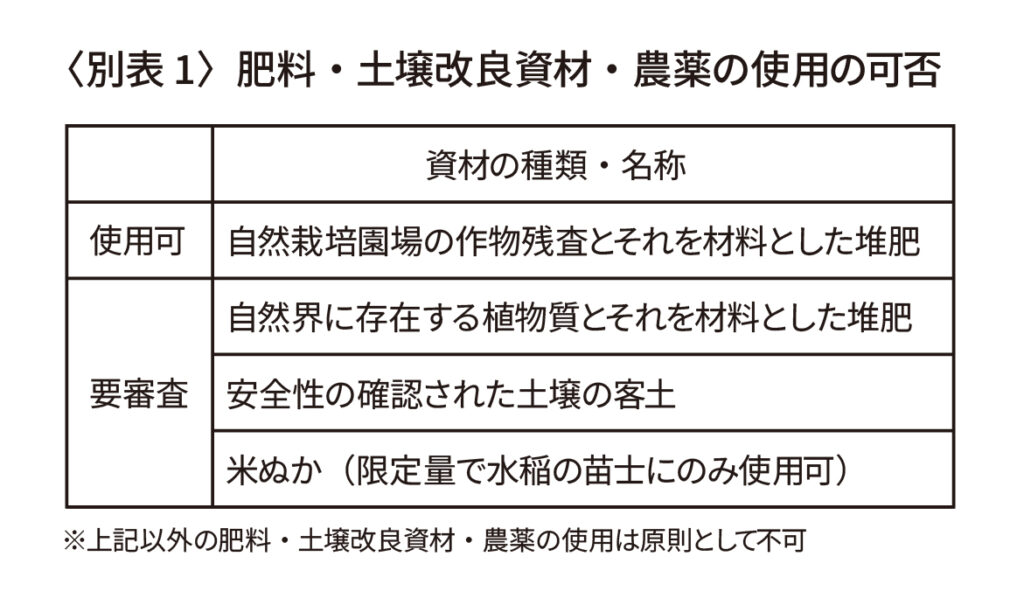

堆肥は、「あたたかく、やわらかく、水もち・水はけの良い」理想の状態にするため、つまり土蠣の団粒化を促進するために用いるものとします。堆肥の素材は、自然栽培のほ場から生産された作物の残さのみとします。〈別表1〉の要審査の素材は、当会事務局の認定を得て使用することができます。

また、これらの資材であっても、自然栽培の理念・原理・原則に反して使用した場合、さまざまな障害の原因になることがあるので注意します。

第3条 使用する種子・種イモ

原理原則の第3条2項にある通り、可能な限り自家採種に取り組み、時間をかけて自らのほ場にあった種子・種イモを育み、固定していくことを原則とします。

第3条1項

使用する種子・種イモは原則、自然栽培で自家採種されたものとします。

第3条2項

他者が自然栽培で生産した種子と種イモを使用することも可とします。但し、その場合、譲渡は一回限りとし、それ以降は自家採種に取り組むことを基本とします。

第3条3項

自家採種種子の固定化には時間がかかるため、現段階において、F1品種の種子の使用を可とします。但し、自然栽培の実施年数が進むほど、市販種子での生育が難しくなるため、自然栽培の開始と同時に自家採種に取り組むことを基本とします。

第3条4項

組換えDNA技術を用いてつくり出された種子と種イモはいかなる場合も使用できません。

第3条5項

地域の気候風土の理解につとめ、品種の生理把握につとめ、播種時期をつかんでいくものとします。

第4条 苗

自然栽培における苗づくりにおいて、使用する用土は肥毒を含まず、かつ作物毎に適切な水もち・水はけを保てるものを使用することとします。また、その栽培期間中には一切の肥料・農薬・その他、肥毒となりうる資材を使用しないこととします。

使用する苗は、原則として、自家育苗することとします。ただし、自然栽培において、苗土に関する技術は確立されておらず、現行、試行錯誤を繰り返している段階です。よって、育苗に要する期間や現在の普及状況を考慮に入れ、現行の基準を品目別に設定します。

第4条1項 水稲

1. 生産に使用する用土

自然栽培田の土及び自然栽培田から発生した植物の残さ。または山土。ただし山土の使用は自然規範に沿わないため、段階的に使用しない技術を模索していくこととします。

2. 育苗期間の管理

育苗期間中、化学肥料・有機肥料・農薬・その他、肥毒となりうる資材は一切使用しないこととします。

3. 例外

自然栽培開始1年目に限って、上記に該当しない苗の使用を認定する場合があります。

第4条2項 野菜

1. 生産に使用する用土

自然栽培畑の土及び自然栽培畑から発生した植物の残さ。または山土。

2. 育苗期間の管理

育苗期間中、化学肥料・有機肥料・農薬・その他、肥毒となりうる資材は一切使用しないこととします。

3. 例外

年限を決めた上で、上記に該当しない苗の使用を認定する場合があります。

第4条3項 果樹

1. 生産に使用する用土

自然栽培園地の土

2. 育苗期間の管理

育苗期間中、化学肥料・有機肥料・農薬・その他、肥毒となりうる資材は一切使用しないこととします。

3. 例外

現在植えられている樹の苗については購入苗の使用を可としています。また、果樹の苗を自家生産することが普及していないことから、現行購入苗の使用を可としています。

第5条 使用禁止資材

自然栽培では、土を清浄に保つことを基本としているため、一切の肥料や資材及び農薬・病虫害防除資材を使用できません。

第5条1項 肥料・土壌改良資材

肥料・土壌改良資材は使用できません。

第5条2項 農薬

本基準では、農薬および病害虫防除を目的とした資材は使用できません。

第5条3項 農業資材

雑草防除や地温確保、その他の目的で農業資材を使用することができます。

第6条 周辺からの汚染防止

周辺環境から、様々な汚染物質が流れ込んでくるのを防ぐため、背の高いイネ科作物や防虫ネット等の設置を推奨します。